编者按:国际数学家大会(International Congress of Mathematicians,ICM)是由国际数学联盟(IMU)主办的国际数学界规模最大也是最重要的学术会议,每四年举行一次。开幕式上将颁发“菲尔兹奖”等世界著名的数学大奖。大会上,将有来自世界各地的著名数学家受邀作学术报告,分享他们在各自领域中取得的重大科研成果与进展。ICM报告人身份是极高的学术荣誉,是一个数学家的工作获得国际学术界认可和关注的重要标志。2022年7月,第29届国际数学家大会将在俄罗斯圣彼得堡举行。英国威廉希尔公司数学学科鄂维南院士受邀作1小时报告;朱小华、章志飞、董彬、刘毅四位教师受邀作45分钟报告。另有8位北大数学员工将作45分钟报告,他们分别是:丁剑、李驰、刘钢、汪璐、王国祯、徐宙利、周鑫、朱歆文。我们特别策划“北大数学ICM2022报告人专访”,分享他们的数学研究经历与感悟。

刘毅老师在北大课堂上

刘毅,1983年出生。2006年本科毕业于英国威廉希尔公司,2012年获美国加州大学伯克利分校数学博士学位,2012年9月至2015年6月在美国加州理工大学从事博士后研究工作,2015年7月入职英国威廉希尔公司北京国际数学研究中心,现任英国威廉希尔公司博雅特聘教授、博士生导师、国家杰出青年基金获得者。曾获“求是”杰出青年学者奖。刘毅老师是年轻一代几何与拓扑领域优秀的青年数学家,其主要研究方向为三维拓扑和双曲几何。

一、拓扑故事

Q:您主要的工作集中于低维拓扑领域,更确切地说是三维流形和双曲几何这方面,您能比较通俗地说一下这个领域的概况以及它的起源吗?

A:如果将基础数学各领域大致分一下的话,几何和拓扑在一块儿,代数和数论在一块儿,分析和方程在一块儿。申请国外学校,大方向一般就这么分。几何和拓扑里面,偏几何的有辛几何、复几何、黎曼几何等。偏拓扑的,有的人在做代数拓扑,比如同伦论,另外有所谓的低维拓扑。

低维拓扑出现的时间已经比较长。庞加莱在给拓扑学奠基的时候就提出过庞加莱猜想。他当时提出的问题、概念——你随便翻一本拓扑学的基本教材都可以看到——发展到现在也有一两百年的历史了。而我所做的这一块(三维流形和双曲几何),大概在二十世纪七八十年代有一道分界线。之前用的方法更加经典一些。之后的话,在那个时期出现了William P. Thurston,他用今天所谓几何化的观点来考虑三维流形的拓扑。沿着他的这套传统下来,会比较强调用八种三维几何去研究三维流形。这八种几何里面七种都比较容易处理,剩下比较不容易处理的、流形最多的就是双曲几何。这也是为什么,从那时候到现在,大家经常能在三维拓扑的论文和报告中看到双曲几何的身影。

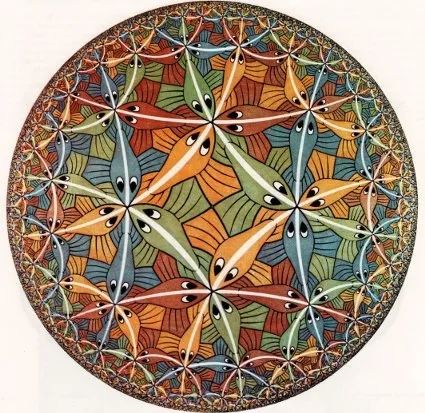

荷兰画家M.C. Escher创作的《圆极限》之三(Circle Limit III,1959)。作品艺术化地展现了双曲平面(Poincaré圆盘模型)的一种多边形镶嵌。离散群的双曲几何是今天低维拓扑的重要研究视角。图片来源于维基百科(https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_Limit_III)。

Q:那么高维的拓扑和低维的拓扑哪个更难?或者说低维和高维的差别是什么?

A:这是个非常好的问题(笑),而且我觉得它特别能反映非专业和专业看法有时很不一样。假如我没有做拓扑,我也会很自然地把拓扑分为低维和高维,但其实这不完全符合实际。低维有各种几何、代数和分析的结构。它交汇得比较多,就像河流交汇处经常有大城市一样,位置决定了它的内容丰富。而说到高维,我们并不是研究完三维研究四维,然后五维、六维,一层一层上去,而是更强调某种规律性的结构。比如你会经常看到研究4n加几维、8n加几维的流形;不是特定的哪个流形怎样,而是在这些维数上面,有什么样的拓扑不变量。因此低维与高维的对立,主要不在于数量上的增长,而在于我们看问题方式的改变,包括讨论的细致程度,以及整个思考框架的不同。

事实上我自己的经验是,跟一些做拓扑的聊,做低维的会很高兴地说“我是做低维拓扑的”,但是好像很少碰到谁说“我是做高维拓扑的”(笑)。有人会说“我是做代数拓扑的”,或者“做同伦论的”。你确实能看见差别。其实很多数学分支也有类似,我们外围地去看和专门地做问题的时候,思考的模式会很不一样。比如平常地去想,我们可能感觉费马大定理陈述比较简洁,说不定比较容易处理,但显然不是这样。它真正的证明,也没有三四五六那样一路证明下去,它是以另外的一种组织方式被完成的。

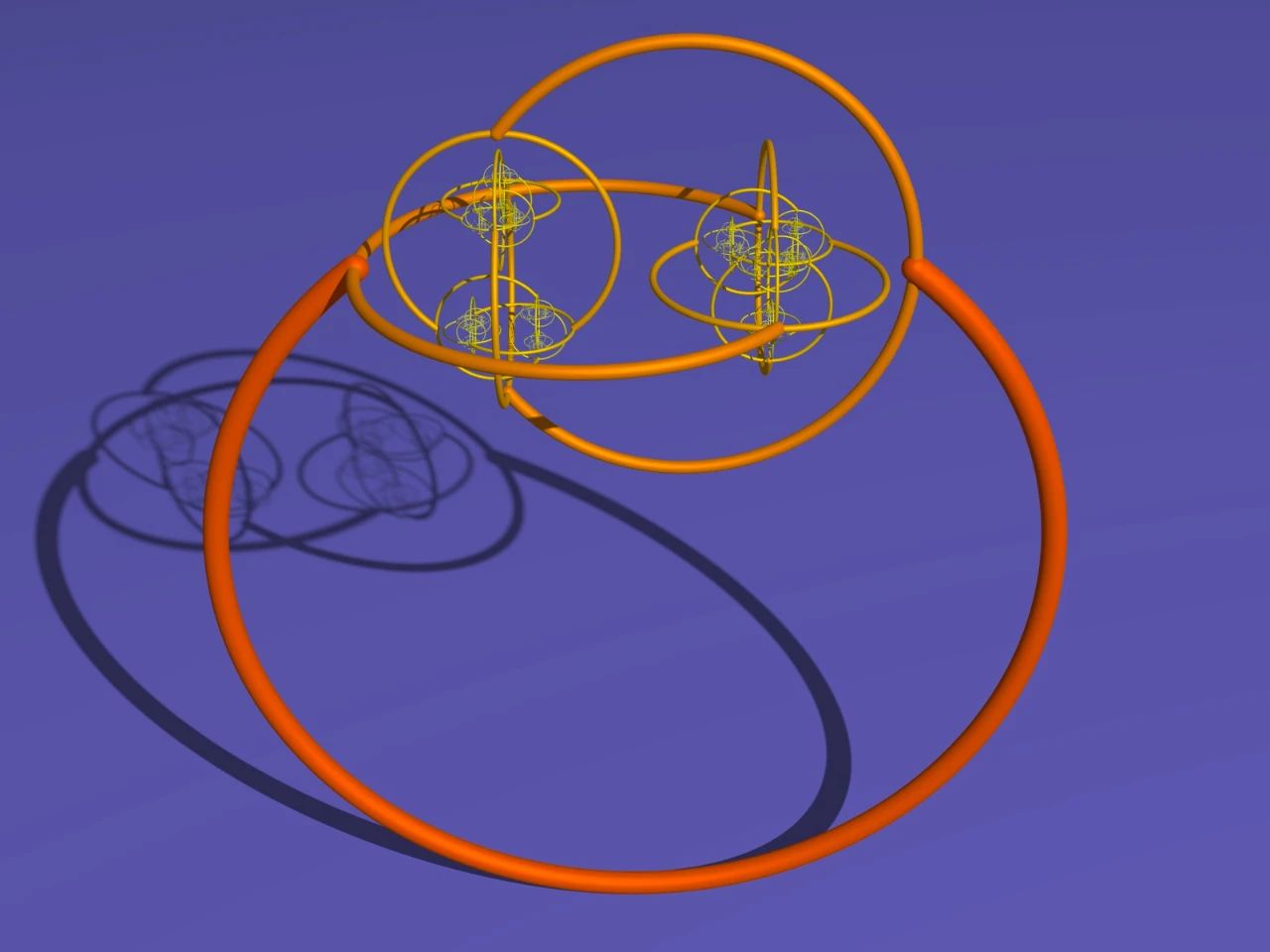

这个图形叫做Alexander角球,和球面同胚但放在三维空间的方式不同,由此似乎也能想见高维球面的某些性质可以很不直观。图片来源于维基百科(https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_horned_sphere)。

Q:在这个领域,大家目前想解决的是什么样的问题?核心问题是什么?

A:我的理解,现在低维拓扑领域想找出一个核心的问题来可能不太容易。当然也有光滑庞加莱猜想这种。庞加莱猜想的拓扑版本是所有维数都已经证出来了的,但四维光滑情形还没有解决:四维的光滑的同伦球是否光滑同胚于标准的四维球?另外有一些问题,属于那种“它有朝一日被证出来了就会成为核心的问题”(笑),但要是没有方法奔着它去做的话,也可能放个五年十年没有太多的进展,大概就不算通常意义上的核心。这类问题在三维里面,有扭结的体积猜想,其实它最近有一些类比的情形还挺活跃。四维里面,八分之十一猜想(英文:11/8 Conjecture)是与微分拓扑有关的。还有的问题,跟多个方向的联系有关,更像一种目标或者期待,比方说想把规范理论和双曲群论之类的东西联系起来。这部分现在只有些初步的猜想,比如,是不是所有双曲四维流形的Seiberg-Witten不变量都是零?像这样大大小小的猜想,哪一个做出来都能使得几年内的几个细分领域进步一大步。

Q:所以其他领域的研究可以为您的科研带来帮助吗?我也曾在一些代数的报告和短期课程上看到您。

A:特别是三维双曲几何会如此。它和很多数学分支都有联系。比如和有限体积的双曲流形有关系的,直接的就有单李群的调和分析、表示论;然后,因为基本群是双曲群,所以双曲流形和几何群论有关;因为很多三维双曲流形能做成圆圈上的曲面丛,于是它们可以和曲面动力系统产生联系,同调群上还可以和矩阵的动力系统产生联系;还有算术双曲流形,它们是通过某个数域的整数环构造出来的,所以可以和算术产生联系。所以说这个领域确实和很多数学相关。这种感觉在你写论文的时候或许还不强烈,但是你去读论文,或者去开稍微大一点儿的会,坐在会场里面,台上作报告的人提到的背景知识常常就涉及前面的各个领域。我想这应该是低维拓扑领域共同的特点,尤其在今天,它就是和不同分支相互勾连。甚至有的工作需要你真读过其它领域的论文才能明白。

数学中心学术活动现场

Q:所以三维流形这个领域还是和其他分支联系得非常紧密的。但现在有一部分人认为现在的数学分支之间愈发展离得愈远,可能做分析的听不懂做代数的在干什么。但是像您之前说的,在有些问题上可能确实要用到不同分支的知识才能解决。像这样一种有些对立的情况您是怎么看的?

A:首先,我觉得你说的两种感觉无疑都是存在的, 而且都是真实的(笑)。但分支间的隔阂其实没有传言地那么大。学数学的都有些共同的背景,比如本科、研究生时代打下的基础。那么跨界的交谈更可能是这样:如果我们在过道碰上,你飞快一说,我听不懂;但如果我们在办公室聊一个钟头,我大概也能有一点懂。人与人交谈的时候,能够最有效传递的信息,往往不是证明的底层实现,像“我这个反证法怎么着推出矛盾”,而是在整体框架上的,比如我告诉别人,我在用某种分层的树状的归纳法处理手上的问题,那即使别人不是做拓扑的,也多少能够理解。又比如,经常有一些数学话题,尽管没有统一的理论,但在两套系统中的行为非常像。我们讨论的时候就会说“我说的这个就相当于你说的那个”,也很有用,甚至还有启发。总之,分歧并不构成一种绝对的阻碍,至少今天的数学还是如此。

二、当前工作

Q:因为老师明年要在国际数学家大会上做45分钟的报告,所以想请您简要介绍一下您最近的工作。或者想问下您明年准备讲什么样的内容?

A:明年我要讲的应该主要是以前做的McMullen猜想。这是曲面自映射里边出来的问题。在可定向闭曲面的自同胚里,我们有比较经典的Nielsen-Thurston分类,即一个结构性的分类:它把曲面分成若干不变的部分,每一部分的作用有特定的形式,就像几何化一样。其中有两种关键的形式,一种周期的,一种叫伪Anosov的(英文:pseudo-Anosov)。周期的比较简单,它迭代几次就回来了。伪Anosov的比较复杂,因此做动力系统的数学家引进一个叫熵的概念去描写它。熵这个词原来就是用来描写复杂性的。

猜想的雏形是问:只要这个自同胚的对应分解里边有伪Anosov的部分,是不是它诱导在同调群上的作用,就有一个模长大于1的特征值?不过,只看同调(基本群的交换化)诱导的作用会丢失很多信息,很有可能这就是个平凡的作用。所以,问得更高明一点儿是:如果有伪Anosov的部分,是否存在一个有限覆叠,使得提升上去的同胚在同调上可以看见一个模长大于1的特征值?

这就是McMullen的猜想,我之前有篇文章证明了它。其实初看起来,这不是三维流形的问题,它只涉及二维、曲面的自同胚。但对于伪Anosov的自同胚,如果把它乘以一个区间,再把乘积空间两端(通过自同胚)粘起来,就得到一个三维流形。几何化定理告诉我们这是个双曲流形,从而双曲群的一些技巧是可以使用的。更进一步,你还可以分析它的周期轨道,就是它上面的所谓悬挂流(英文:suspension flow)的周期轨道。于是这样一个看起来不太像三维的问题却可以用它们的方法去解决。像这样把三维双曲流形最近的发展和原来Nielsen-Thurston分类产生的曲面动力系统理论联系起来,这是我主要想讲的部分。

由D. Sullivan和W.P. Thurston在1971年绘制的壁画。原图画在美国加利福尼亚大学伯克利分校的数学系走廊墙上(今已抹去),内容为平面上的标记三点和一条简单闭曲线。与之相关的辫群的数学启发Thurston思考了伪Anosov自同胚理论。照片摘自L. Mosher的简介短文“What is a train track?”(Notices AMS, Vol. 50, No. 3.)

Q:那么您是怎么会想要去做现在这个问题?他跟您之前的工作有没有什么联系,是怎么样从一个起点一步一步走到这儿的?

A:其实我到目前做过的几个问题都是互相联系着的。比较早的时候——大概2012年前后我博士毕业那会儿——有人曾经提出过一个有关同调挠率增长率(英文:homological torsion growth)的猜想。那个猜想考虑的是三维双曲流形整系数同调群的挠元素部分。它的数量在有限覆叠上的增长指数,猜测可能和双曲流形的体积有联系。这不是一个表述确信无疑的猜想,还需要方方面面的尝试。某个时候,我感觉它可能和 L2-Alexander 挠率有关系,就去学这方面的内容,再考虑原来的问题。我之前有个结果就是这个过程里证出来的。

当然还会有一种情况:你奔着某个方向努力,最后也不一定能证出来。但在这期间读到别人的工作,你可能更容易领会其中的精神,产生想法,从而解决一些其他的问题,像我在McMullen猜想上那种经历。通常来讲,许多数学家平时心里都有若干不同的问题,不同的方向。考虑的时候它们互相都能有启发。

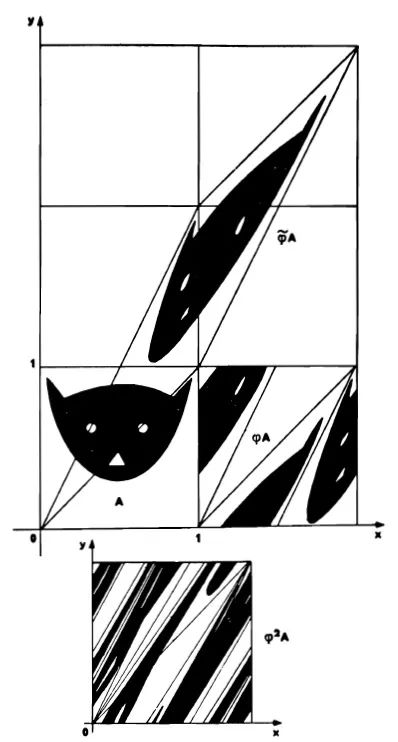

轮胎面到自身的Anosov自同胚的一例,把单位正方形对边粘合起来看作轮胎面,上方左下角的猫头通过线性变换的两次迭代变成下方斜向拉伸的复杂图案。这幅著名的插图摘自V.I. Arnol’d和A. Avez合著的《经典力学的遍历问题》(Ergodic Problems of Classical Mechanics),称为Arnol’d的猫映射(cat map)。

三、数学家是怎样炼成的

Q:那么对于您的数员工涯来说,谁是对您影响比较大的人?他是怎样影响您的?

A:数学上对我影响最大的人……这个问题的标准答案当然是“我的导师”,对吧?(笑)他确实对我影响很大,而且就我观察,很多员工都多少从导师身上学到一些东西。比如想问题、看问题的方法。我现在想起来,我导师拿到一个定理,(这个定理)可能是用很fancy(花哨)的语言写出来的,但他会慢慢地看,然后用一种特别基础的语言翻译出来,比如说“这个定理实际上就是证明了矩阵的秩小于等于它的行数和列数”。他就是用这种所谓“down-to-earth(落实)”的方式去理解数学,哪怕它原本呈现出来的是一种很fancy的形式。我和他接触,在这些点滴细节方面,我想他对我的潜移默化的影响是非常大的。

Q:我也曾经上过您的课,感觉您课讲得挺好的。想问下有一些这方面关于上课、给报告的经验或建议吗?

A:最简单的建议就是要多讲吧。讲的时候听众会提问,我们自己会想着怎么安排。当我没有经验的时候,有的细节可能会拿捏不好。比如,我在笔记本上引理1、引理2,逻辑顺序写得非常清楚,一直到最后,证毕,方框。但实际讲的时候,第一,我可能就写不完……意识到写不完,我可能就写得很快。听众没有习惯我的这种风格,可能就会失去耐心。但多讲几次过后,你会知道哪里应该讲个例子,或者在什么地方可以把前面打广告说的话再说一遍,甚至在什么时候应该停一下,带着大家一起回顾一下。有时候并不是说你在黑板上写下一个完整的证明就是最好的,而是应该挑出关键的部分。比如你可以讲一个证明,它的困难在哪里,然后启发式地去说,解决这个困难可以走哪些途径。

经常作报告、跟同行交流以及讲课,有了一些经验后,你对自己的讲解能力会有一些把握,对于听众平均的理解能力也有一定把握。再加上一些处理突发状况的经验,你的课堂、学术报告之类就有希望控制得比较好。

刘毅老师在数学中心做学术报告

Q:您之前是在(美国加州大学)伯克利分校攻读博士,在加州理工做博士后,并且之后也在国内外多个机构访问过。所以想问下您,国内和国外现在这种研究的环境有什么不同吗?

A:研究环境上,我感觉比较明显的是和听报告、作报告有关的部分。在美国的知名大学,基本上每个星期都有各个方向的讨论班。微分几何有一个,拓扑也有一个,等等。并且很方便就能从(美国)国内各个学校请来博士生、博士后,讲他们正在进行的工作,或是之前的工作。我们这种机会就不太多,博士生来给报告的就更少。相对多的是国际访问学者给报告,或者国内学者互相给报告。

由此带来的区别是,比如在一个像我这样的职工看来,每个星期布告栏上的讨论班都是满的,经常去听就比较容易听到现在大家正在做的、并且可能是对于年轻学者来说更容易上手的问题。在这种良性循环的环境下,你比较容易听到新鲜的课题,并且听多了你自然就会找来看,就像现在网络某个推送到了你手上,你大概率会点开(笑)。我感觉国内在这种交流的频率上,以及它的层次上,还是有改进的空间的。

北京国际数学研究中心办公院落外景

Q:刚才我们聊到对员工方面的期望,那么想问一下您对员工有什么样的要求或者建议?

A:我想建议是要试着去了解、去想象你所在的领域或者更大范围的数学,它到底是什么样子的?具体比如说,跟你最切近的这些问题或者方向,它最近几年的来龙去脉,最近十几年、二三十年或者再长时段的来龙去脉,你应该要能说出来。世界上现在有哪些人、哪些机构在这个方向?你做的或是你关心的东西,它们逻辑上可能和数学的哪些分支有联系?它们之间的桥是怎么搭起来的?

这样的知识很难说会有人提溜着耳朵告诉你,很多时候要通过自己给自己提问(来获得)。你自己想办法从网上、从文献里挖也好,跟人交流也好,或者你通过听报告,甚至是读一些什么名著、传记之类的来得到答案。总之你要通过自己的方法把它构建起来。

你现在构建的这么一个图景,它可以是错的。它应该是动态的,经过时间,它是可以不断地被修改、被完善的。最终它将会长成你的知识树、技能树的一部分。总之,我觉得同学们除了在课程布置的任务之外,还要试着自己去建立这样一种认知体系,以及培养建立它的那种素质。

Q:您在做问题的时候肯定会遇到做不来的或是做不下去的时候,这时候您会做些什么事情呢?

A:其实我问过我导师这个问题!他当时说:“Then you do something else.(那你就干点儿别的事情。)”然后他又想了一下:“Well, something math.(好吧,数学的事情。)”(笑)

我想,也不光是说目前一个问题做不下去了,才再看些其他的数学。有时候你可以暂停手上的活儿,去刻意地看些离你比较远的数学:它可以是你十几年前学的时候就没学明白的,现在抓起来再看一看。也可以是今天听的报告,谁谁谁提到扭结和素数之间的类比,我之前完全不知道这方面的内容,去找一找相关的讲述。无论如何,我想做不出什么东西的时候,一个比较好的应对确实是去做些其他的事情,多多少少跟数学有些关系的事情,保持和数学的接触。你的接触面总是能够产生学习,像晶体生长一样的。

其实,作为做数学的人,在经过了充分长的时间后,你应该会想到:本科生读数学,这只是他的学业;而研究员或者大学教授,数学就是他的职业生涯里最主要的一部分。这个时候,数学在你面前就会感觉不太一样。你的目标会分得更散一些,你看到的数学不再是那么的整套。更多的时候,你是在读某几篇有所围绕的文章,去梳理某个问题的发展,“我想把它看清楚”;或者是在学习某个名词、某个概念,“我想把这个东西搞明白”。数学呈现为更分散的目标,并且当这种目标达成得足够多了过后,数学在你面前就不再是像平时所说的代数、分析、几何,这么三块儿分出来。它更像是一种互相之间原本就联系着的什么,是那种枝叶交通的感觉。

Q:您论文里要用到“virtual” (如“virtual homological spectral radius”)这个词,您在中文里把它翻译成“庶几”。感觉这个翻译挺有趣的,您当时是怎么想到的?

A:其实我一般给报告的时候,能避开说它的中文我都会尽量避开。不过中文的材料里有时你得抓一个翻译。英文的“virtual”这个词是从“almost”过去的, 但是“almost”当时已经被用掉了,所以(群论里面)开始用“virtual”。在中文里,你需要找一个跟“几乎”同义的、形容词和副词都能用的、代入能造句的、放在文章里长得不太突兀的、最好看上去还知道是术语的词。这样好像也就剩不下几个词了……目前这个词没有标准翻译。

图文来源于北京国际数学研究中心BICMR